ОСТЕОСАРКОМА ОБЫЧНАЯ

Остеосаркома обычная (центральная, костномозговая) ― основной тип остеосарком,

Остеосаркома обычная (центральная, костномозговая) ― основной тип остеосарком,  главным образом развивается в детском и молодом возрасте (около 90% больных моложе 20 лет), несколько чаще у лиц мужского пола. Может быть поражена любая кость, однако наиболее часто локализуется: в метафизах длинных костей (около 80% случаев), причём больше половины случаев ― в дистальных метафизах бедренной и проксимальных метафизах большеберцовой костей. У лиц старше 60 лет часто поражаются кости позвоночника, ключица, грудина. Редко выявляют у детей моложе 5 лет. В пожилом возрасте остеосаркома может развиваться на почве болезни Педжета (около 3% всех остеосарком).

главным образом развивается в детском и молодом возрасте (около 90% больных моложе 20 лет), несколько чаще у лиц мужского пола. Может быть поражена любая кость, однако наиболее часто локализуется: в метафизах длинных костей (около 80% случаев), причём больше половины случаев ― в дистальных метафизах бедренной и проксимальных метафизах большеберцовой костей. У лиц старше 60 лет часто поражаются кости позвоночника, ключица, грудина. Редко выявляют у детей моложе 5 лет. В пожилом возрасте остеосаркома может развиваться на почве болезни Педжета (около 3% всех остеосарком).

Клиническая картина. Боли, приобретающие резкий и постоянный характер, ограничение подвижности; развитие симптомов преимущественно от нескольких недель до месяцев; патологический перелом в области опухоли (неблагоприятный прогностический признак). Приблизительно в 10% случаев формирование патологического перелома является первым признаком заболевания.

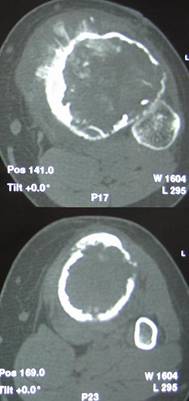

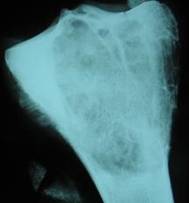

Рентгенологически характерно

1) в длинных костях метафизарная локализация;

1) в длинных костях метафизарная локализация;

2) смешанные поля лизиса и склероза;

3) кортикальная деструкция;

4) периостальная реакция (реактивное костеобразование в виде «козырька» или треугольника Кодмэна, а также игольчатых спикул, расположенных перпендикулярно или под углом к кости);

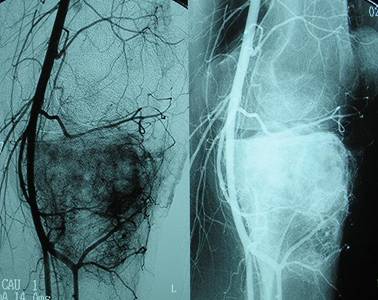

5) формирование мягкотканного компонента.

При оценке рентгенологических признаков остеосаркомы ряд состояний может способствовать неправильной интерпретации патологического процесса:

ряд состояний может способствовать неправильной интерпретации патологического процесса:

1) гистологически верифицированная стеосаркома низкой степени злокачественности;

2) полностью литическое или минимально оссифицируемое поражение;

3) ранние проявления остеосаркомы;

4) расположение патологического очага в костномозговом канале;

5) периостальная реакция доброкачественного вида;

6) редкая локализация (например, мягкие ткани, кости черепа, предплюсны, рёбра), в том числе внутрикостная (субхондральная, диафизарная, внутрикортикальная).

Если остеосаркома чисто или преимущественно литического характера, что встречается в 10% случаев случаев, она может быть похожа на гигантоклеточную опухоль.

Патоморфология.

Патоморфология.

Макроскопически чередуются участки ткани мягкой и плотной консистенции; цвет варьирует от жёлто-коричневого до белесоватого; в мягкотканных участках ― некрозы, кисты, геморрагии.

Микроскопия. Саркоматозная строма, продуцирующая атипичные остеоид и кость; веретеновидные клетки могут формировать «муаровый» рисунок, располагаться в виде «ёлочки»; различное количество (вплоть до обширных полей) гигантских остеокластоподобных клеток; одноядерные элементы с выраженным полиморфизмом и атипией (рис. 20-5); митозы (в том числе атипичные), некрозы.

Дифференциальная диагностика. Травматические повреждения, остеомиелит; костные кисты, остеобластома, остеоид-остеома, хондрома, гигантоклеточная опухоль кости, фибросаркома, хондросаркома, злокачественнаяфиброзная гистиоцитома.

Лечение. Включает комплексный подход: предоперационную подготовку (химио-, лучевая терапия,

Лечение. Включает комплексный подход: предоперационную подготовку (химио-, лучевая терапия, общеукрепляющее лечение) в течение 10-12 дней, хирургическое вмешательство на 19-20 день, послеоперационное лечение (химиотерапия, общеукрепляющее лечение) через 2 недели после операции. На ранних стадиях заболевания возможна резекция одним блоком или радикальная резекция, эндопротезирование с химиотерапией; на поздних стадиях – химиотерапия и ампутация.

общеукрепляющее лечение) в течение 10-12 дней, хирургическое вмешательство на 19-20 день, послеоперационное лечение (химиотерапия, общеукрепляющее лечение) через 2 недели после операции. На ранних стадиях заболевания возможна резекция одним блоком или радикальная резекция, эндопротезирование с химиотерапией; на поздних стадиях – химиотерапия и ампутация.

Исход плохой; пятилетняя выживаемость 5–20%. Прогностическими факторами для остеосаркомы

Исход плохой; пятилетняя выживаемость 5–20%. Прогностическими факторами для остеосаркомы  являются: наличие метастазов, размеры и локализация опухоли, чувствительность опухоли к неоадъювантной химиотерапии, хирургическая ремиссия.

являются: наличие метастазов, размеры и локализация опухоли, чувствительность опухоли к неоадъювантной химиотерапии, хирургическая ремиссия.